金子みすゞの詩を歌うシンガーソングライターとして

- REBORN/再生 -

物心つく前から空に向かって自分の思い浮かんだ歌を歌っていたちひろ。

3歳から歌、6歳からピアノを習い、狭い自宅アパートであったがグランドピアノを部屋に置き、寝起きするスペースはピアノの下だった。

将来はピアニストになることを有望視され厳しい練習の毎日。ピアノコンクールで受賞するなど期待に応えながらも、その環境に対しての反発や自分の求める音楽の欲求も有り、ピアニストへの軌道を変え、中学ではブラスバンド部でクラリネットを担当、金賞を受賞した。高校ではロックバンドのヴォーカル、また創作ダンス部の部長を務めた。

元々児童心理学と老人福祉に興味があり、大学では社会福祉学科を専攻。軽音楽部ではバンドをいくつも掛け持ちし、ヴォーカルやピアノ担当としてステージでは「学生時代から一際輝きを放っていた」と周りからの声も多かった。

音楽への情熱とどん欲さは衰えることなく、勉学とアルバイトを掛け持ちし貯めたお金で夜間の専門学校へ通い、コンピューターミュージックの技術を習得。専門学校では特別席が用意されるほど作曲・編曲センス、技術は異彩を放っていた。

学生時代から在宅で作曲の仕事を請け負うなど、幼い頃から厳しいピアノ環境にあった影響と、生まれ持った音楽のセンスがこの頃から活かされている。

初めて作曲したのは10歳の頃。「悲しみ」「泳ごうよ」という陰と光を思わせるこの2曲は、今振り返ってみてもメロディラインが心に染み入る楽曲を幼少の頃から作っていた。

やがて歌と作曲のセンスが認められ、スカウトされ上京。期待とやる気に胸が高鳴る瞬間だった。・・・しかし、自分の生まれ持ったセンス、大切にしていた作曲への想いは求められていたニーズとマッチせず、紆余曲折しながら、やがて悩みが深くなるにつれ、あれだけ体の中に流れていたメロディが流れなくなり、遂には鍵盤に手を置くことさえできない状態になった。

「もう音楽をやめよう。。。」3歳からずっと欠かすことがなかった、いや欠かすことができなかった音楽に終止符を打ち、大粒の涙と共に帰郷。暗闇に心が包まれている、そんな心境だった。

「私はこれから違う道を歩むんだ」そう心に決め、傷ついた心を癒そうと何百冊とある父の本棚に目を向けた。澄んだ空の色をした一冊の詩集が目に入った。「そう言えば“金子みすゞ”の詩集があったな。」ちひろが12歳の時に父が買っていた金子みすゞ童謡集『わたしと小鳥とすずと』。背表紙だけは見ていた記憶があり“美しい響きの金子みすゞという名前”という印象は持ちながらも、今まで手に取って開くことがなかった。

詩に目を通した瞬間、心が“ズキン”と大きく鼓動した。「これだ!私が求めていた音楽で表現したかった“心”がここにある!この詩に作曲したい。」今まで曲がかけなかったのが嘘のように一気に8編の詩に作曲をした。

音楽をやめて帰郷したが、闇に包まれた自分の心に一筋の光が差したように、金子みすゞの詩はちひろを照らしてくれた。みすゞさんの詩に作曲できただけで倖せだった。岩のように固まっていたちひろの心の中に溢れた、ちひろだけの大切な光の宝物だった。

けれども、帰郷した2003年その年の12月21日、ちひろが音楽関係の仕事をしていたという話が周りの耳に届き、ピアノ演奏とコーラスとして知人のステージ演奏をお手伝いすることになった。しかし、他の演奏者の都合で時間に空白ができてしまい、作曲したばかりの金子みすゞの詩を数曲披露することとなった。12月21日、その日は偶然にもちひろの誕生日でもあった。

ステージを見たお客様の反響が大きく、またその場に居合わせた地元メディアの方の発信も有り、そしてこの年金子みすゞ生誕100年という年であったことも作用し、噂が噂を呼んで、次のステージ、次のステージへと広がりを見せていった。

2003年12月21日、自身の誕生日からスタートした金子みすゞを歌うステージ。陰と陽が織り交じったみすゞの詩に、幼い頃から陰と光のセンスを持ったちひろの作曲、金子みすゞ生誕100年の年のちひろの誕生日に“最も自分らしい原点”に戻った。

REBORN/再生。

金子みすゞを歌うステージは全国各地・海外でも開催され公演の数は1,100回を越えた。

今も、そしてこれからもみすゞの詩は私たちの生きる道を照らす道標となり、人が人間として、人間らしく生きるために、私達を明るい方へと導いてくれる。

その心をこれからも歌を通して多くの人に伝えていくことが、ちひろの道である。

童謡詩人 金子みすゞ について

金子みすゞの生涯、そして甦り

写真提供:金子みすゞ著作保存会

長門仙崎時代~成人するまで~

本名:金子テル。明治36年(1903年)4月11日、父・金子庄之助、母・ミチの長女として現在の山口県長門市仙崎に生まれた。庄之助は渡海船の仕事をしていたが、ミチの妹・フジが下関市の上山文英堂書店店主・上山松蔵と結婚した後、上山文英堂書店の営口支店長として清国に行くこととなる。明治37年、日露戦争が始まって間もなくのことだった。ところが庄之助は清国で亡くなってしまう。テルはこの時3歳だった。

松蔵とフジには子供が授からなかったので、テルの下に生まれた正祐は幼くして上山家の養子に入った。金子家は、松蔵の後押しで仙崎でただ一軒の本屋・金子文英堂を始め、母ミチを中心に祖母ウメ、兄堅助と共に明るい雰囲気の家庭を築いていった。

テルは漁師たちの活気溢れる港町仙崎で、心豊かに育った。成績優秀、内気でおとなしい性格であったが、人に優しく、口に出さずに実行するタイプだったという。瀬戸崎尋常小学校(いまの仙崎小学校)卒業後、大津高等女学校へ進学し、優秀な成績を収めた。

テルが15歳の時に、叔母・フジが病死。その後、母・ミチは上山松蔵と再婚し、下関へ移り住んだ。

正祐はいとこの住む仙崎と、下関を行き来するようになる。しばらくして兄堅助が結婚。20歳になったテルは、下関の母のもとに移り住み、上山文英堂書店の支店で働き始めた。

下関時代~童謡詩人デビューから終焉のとき~

童謡詩人デビュー

大正12年(1923年)5月3日、下関市に移り住んですぐにテルは黒川写真館で写真を撮っている。現在最もよく知られているみすゞの肖像写真は、これである。

テルは、上山文英堂書店の本店から少し離れた商品館内の支店の店番として働き始めた。その環境はテルにとって解放感でいっぱいだった。大好きな本に囲まれた店内、テルはそこに見つけた詩人・西條八十の詩に心ときめく。

そして6月にはペンネーム「金子みすゞ」で童謡を書き、雑誌に投稿を始めた。投稿した詩は様々な雑誌に掲載され、昭和3年までに実に56編を数える。西條八十もみすゞの詩を高く評価し、「この感じはちょうどあの英国のクリスティナ・ロゼッティ女史のそれと同じだ。閨秀の童謡詩人が皆無の今日、この調子で努力して頂きたい」と評している。

その後みすゞは、「若き童謡詩人の中の巨星」とまで称され、詩を書き始めわずか3年にして、北原白秋や西條八十、三木露風や与謝野晶子など一流の詩人を会員に発足された童謡詩人会に推薦されて入会するなど、華々しい活躍を残した。

結婚

一方、私生活では結婚話が持ち上がっていた。養子に入っていたみすゞの弟・正祐が、実の姉とは思ってもいないみすゞに以前から恋心を抱いていることを周囲は心配し、みすゞを早く結婚させてなくてはと、叔父上山松蔵の強い意向があったのだ。

正祐はちょうどその頃、自分が松蔵の実子ではないことを知る。松蔵に対して反抗的状況に陥り、みすゞの結婚にも大反対していた。しかしみすゞは、松蔵に対する心配りが重なり、その結婚話を受け入れる。相手は熊本市出身の上山文英堂で働く番頭だった。松蔵にとっては、正祐に店を継がせるまでの場つなぎを番頭に任せる意図もあった。その後正祐は、みすゞが実の姉ということも知る。

こうして大正15年2月、23歳でみすゞは結婚した。

ふさえ誕生、そして詩作の禁止

西條八十の渡仏や、結婚などで、投稿を控えていたみすゞだが、雑誌「童話」の大正15年4月号にひさしぶりに作品「露」が掲載されている。数か月後の、「童話」巻末の読者投稿欄にはみすゞの投稿に待っていましたとばかりの読者の喜びの声が載っていた。

その年の11月14日、娘・ふさえが誕生。みすゞは、この娘の誕生をとても喜び、かわいがった。しかし、夫の詩作についての理解は乏しく、また女性問題もあって、夫婦の関係は悪化していった。夫から病も移され、ついにみすゞは、投稿仲間との文通や詩作も禁じられることになる。これまでの512編の作品を3冊に清書し、西條八十と、最大の理解者である正祐におくった。

終焉のとき

詩作を禁じられて、みすゞは3歳になったふさえの片言のおしゃべりを「南京玉」と題し、書き残している。それはみすゞの慰めとなったのかもしれない。しかし、みすゞの病は入院するまでに悪化する。

そして昭和5年(1930年)2月に離婚。みすゞの離婚の条件はただ一つ、ふさえを手元に置くことだった。いったん夫はそれを認めたが、何度も連れ戻したいと言って来た。ただ一つの生きがいであるふさえを奪われることは、みすゞには認めがたいことだったであろう。しかしそこに夫から手紙が来た。「3月10日にふさえを迎えに行く」

この手紙がみすゞを決心させた。

前日の3月9日、みすゞはいつもはいかない三好写真館で最後の写真を撮っている。帰りに桜もちを買って帰る。その晩、みすゞはふさえとお風呂に入った。病のため、湯船には一緒に入れないが、童謡を歌い、ふさえの身体を流してやった。家族そろって、桜もちを食べて静かな夜を過ごした。そしてみすゞはふさえがすやすや眠る姿を確認し、2階の部屋へ戻り、遺書を書き自ら命を絶った。昭和5年3月10日、享年満26歳の若さだった。

遺書は少なくとも3通はあったという。夫、両親、そして弟宛てであった。

夫宛の一部には「あなたに与えられるのはお金だけで、心の糧は与えられません」そして「今夜の月のように私の心も静かです」という言葉だった。

そして、弟正祐に残した遺書の結びには「さらば我等の選手!勇ましく往け!」と綴られていた。

その後、みすゞの思いどおり、ふさえは母ミチの元で育てられた。

現代への甦り

みすゞの死から36年が経った昭和41年、早稲田大学の1年だった矢崎節夫が「日本童謡集」(与田凖一編・岩波文庫)に載っていたみすゞの「大漁」に出合った。みすゞの詩はその1編だけだったが、それまで読んできた中の全ての作品が消えてしまうほどの衝撃を受けたという。彼女の作品をもっと読みたいと、古本屋を捜し回るがどこにもなく、2年が過ぎる。

大学3年当時、出版社で原稿取りのアルバイトをしていた矢崎節夫は、詩人・佐藤義美の所へ原稿を取りに行った。この時、原稿に「つゆ-金子みすゞ」とあった。この時に佐藤義美から3冊の遺稿集があることを聞いた。その4ヶ月後に佐藤義美は亡くなった。

それから2年後、檀上春清の作った「繭と墓」により30編のみすゞの詩に出合う。その後しばらく進展がないまま時は過ぎ、何度も下関を訪ねるも金子みすゞの名を知る人には出会えなかった。

あるとき、「繭と墓」の解説に、みすゞが下関の商品館から投稿していたことに気が付いた矢崎が、下関の友人に、下関の商品館にあった書店からみすゞを調べてほしいと依頼、「みすゞを知っている人が見つかった」とすぐに連絡が入った。

ここから甦りへと大きく動き始めることとなる。昭和57年、みすゞの死から実に52年の時が流れていた。

みすゞの従弟にあたる花井正と電話が繋がった。矢崎は、みすゞの作品が好きなこと、少しでもみすゞのことが知りたいと思っていることを告げると、花井は東京にみすゞの弟がいることを告げる。「劇団若草」という芸能界で多くの俳優を輩出している有名な劇団の、創立者だという。なんと、矢崎が住んでいる同じ東京に、弟の正祐が住んでいた。

後日劇団若草に電話をし、「みすゞは私の姉です」という言葉を聞くことが出来た。実に「大漁」の詩に出合ってから16年もの年月が流れていた。

この頃正祐は仕事上、上山雅輔(かみやま・がすけ)と名乗っていた。雅輔は、姉から渡された3冊の遺稿集を矢崎の前に出した。この3冊にまとめられた512編が、昭和59年2月、JULA出版局から「金子みすゞ全集」として出版された。

こうして、金子みすゞは甦った。生誕100年を迎えた2003年4月には、長門市に金子みすゞ記念館が開設され、みすゞの娘・ふさえの言葉を綴った「南京玉」が出版された。この手帳はふさえが大切に持っていたものであった。

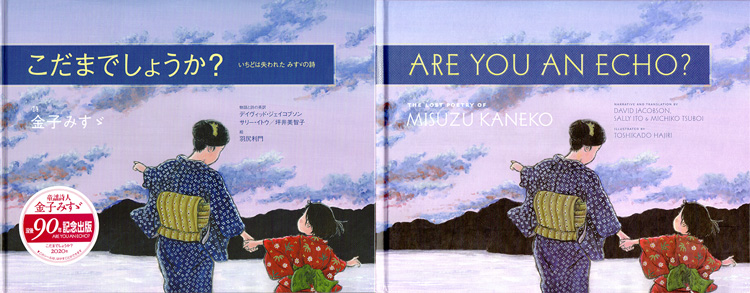

現在では学校の教科書にも掲載され、13か国語に訳され世界に広がりを見せている。東日本大震災直後のテレビCMでは「こだまでしょうか」が朗読で流れ、更に多くの人々の心に届いた。

金子みすゞの詩は、少しも色褪せることなく、むしろいつも新たかに、私たちの心に大切なメッセージとして響きわたっている。

参考文献

「童謡詩人金子みすゞの生涯」矢崎節夫著(JULA出版局)

「金子みすゞノート」矢崎節夫著(JULA出版局)

金子みすゞの生涯については、JULA出版局の許可をいただき掲載しています。

金子みすゞ に関する出版物(書籍・CD・楽譜)など

CD・楽譜

-

◆2枚組 LIVE盤CD『Live in HAKUJU HALL』

●収録曲: 全15曲

●発売日: 2019年2月21日 -

◆金子みすゞCDアルバム『RE*BORN リボーン-金子みすゞ-』

●収録曲: 16曲

●発売日: 2016年7月21日 -

◆金子みすゞ楽譜ピース『金子みすゞ曲集~こだまする心を歌に~ より』

●楽曲数: 全10曲

●発売日: 2011年7月21日

DISCOGRAPHY これまでの金子みすゞCDアルバム

-

金子みすゞ作品集

「わたしと小鳥とすずと」 -

金子みすゞ作品集

「星とたんぽぽ」 -

金子みすゞ作品集

「大漁」 -

金子みすゞ作品集

「花のたましい」 -

金子みすゞ作品ベストアルバム1

「私と小鳥と鈴と」(再版盤) -

金子みすゞ作品ベストアルバム2

「明るい方へ」

DISCOGRAPHY これまでの金子みすゞ楽譜

-

楽譜ピース・わたしと小鳥とすずと

-

楽譜ピース・星とたんぽぽ

-

楽譜集・金子みすゞを歌いましょ~心に響く癒しの歌~

-

楽譜集・金子みすゞ曲集~こだまする心を歌に~

書籍

-

◆金子みすゞ童謡集・わたしと小鳥とすずと

本体1,200円+税

選:矢崎節夫/装丁挿絵:高畠純親しみやすい選集、珠玉の60編。

《金子みすゞ全集》から60編を選び、

美しい装丁の小型本にまとめました。

初めてみすゞに出会う方におすすめ。 -

◆金子みすゞ童謡集・明るいほうへ

本体1,200円+税

選:矢崎節夫/装丁挿絵:高畠純金子みすゞ童謡集第2弾。

《金子みすゞ全集》より、さらに60編を選び、高畠純の装丁と挿絵でまとめました。

みすゞの世界の豊かさをお楽しみください。 -

◆金子みすゞ童謡集・このみちをゆこうよ

本体1,200円+税

選:矢崎節夫/装丁挿絵:高畠純《金子みすゞ全集》よりさらに60編を選んだ、待望の童謡集第3弾。

みすゞの全国への広がりとその感動の声を綴った解説も魅力。

-

◆金子みすゞ童謡全集(1)美しい町・上

本体1,100円+税

監修:矢崎節夫金子みすゞの全作品512編を、みすゞの遺稿どおりの形で収録した「遺稿全集」第1集。71編の詩を新漢字・現代かなづかいで。

-

◆金子みすゞ童謡全集(2)美しい町・下

本体1,300円+税

監修:矢崎節夫金子みすゞの全作品512編を、みすゞの遺稿どおりの形で収録した「遺稿全集」第2集。101編の詩を新漢字・現代かなづかいで。

-

◆金子みすゞ童謡全集(3)空のかあさま・上

本体1,300円+税

監修:矢崎節夫金子みすゞの全作品512編を、みすゞの遺稿どおりの形で収録した「遺稿全集」第3集。94編の詩を新漢字・現代かなづかいで。

-

◆金子みすゞ童謡全集(4)空のかあさま・下

本体1,200円+税

監修:矢崎節夫金子みすゞの全作品512編を、みすゞの遺稿どおりの形で収録した「遺稿全集」第4集。84編の詩を新漢字・現代かなづかいで。

-

◆金子みすゞ童謡全集(5)さみしい王女・上

本体1,100円+税

監修:矢崎節夫金子みすゞの全作品512編を、みすゞの遺稿どおりの形で収録した「遺稿全集」第5集。75編の詩を新漢字・現代かなづかいで。

-

◆金子みすゞ童謡全集(6)さみしい王女・下

本体1,200円+税

監修:矢崎節夫金子みすゞの全作品512編を、みすゞの遺稿どおりの形で収録した「遺稿全集」第6集。87編の詩を新漢字・現代かなづかいで。

-

◆金子みすゞ・南京玉━娘ふさえ三歳の言葉の記録

本体1,200円+税

著:金子みすゞ・上村ふさえ

監修:矢崎節夫夫に詩作を禁じられた後、みすゞが愛児ふさえのおしゃべりを書きとめた手帳「南京玉」。347の言葉すべてを収録、母であり詩人であったみすゞが垣間見えます。

-

◆金子みすゞの110年

本体2,000円+税

監修:矢崎節夫みすゞ生誕110年を記念して制作されたビジュアル書。みすゞの生涯、「幻の童謡詩人」と呼ばれていた時代、矢崎節夫による発見の経緯、その後の広がりなど、豊富な資料と取材で、金子みすゞの詩の本質に迫る!!